从“不会用”到“离不开”:Theo Mandel人机交互设计“黄金三原则”

上周去办理携号转网,营业厅工作人员告诉我,要给10086发一串文字,然后获得一个授权码才行。这是我忽然发现,自己名下要转网的那个手机号卡在女儿的手机上。当时我想:“女儿才12岁,以前只是用微信,从来没发过短信,让她现在操作一下,行不行啊”。我还是决定试一试,因为从营业厅跑回家里有点折腾。我编辑好短信内容,然后在微信发给女儿,并告诉她要发短信给10086。然后,拿出另一个手机,准备打开微信视频一步步告诉女儿怎么做。没想到,还没有打通微信视频电话,女儿就回复了她收到的客服短信。我一边夸她真厉害,一边有点惊讶。

这让我想起了Theo Mandel的人机交互三原则,我猜也许就是这套设计原则,让没有发过短信的女儿能快速的知道怎么用短信APP。现在就让我们来看看它们是什么吧。

先说个反面教材。你有没有过这样的经历:打开一款 APP,翻来覆去找不到想要的功能;操作软件时,误点一步就陷入 “无法回头” 的困境;明明是同品牌的产品,不同界面的按钮位置、操作逻辑却大相径庭……

起始,这些让人 “抓狂” 的体验,本质上都是人机交互设计的缺失。而早在多年前,人机交互领域的专家 Theo Mandel 就提出了被誉为界面设计 “黄金法则” 的三原则,为解决这些问题提供了清晰的方向。这三个原则其实很简单。

置于用户控制之下:让用户做 “主人”

[!quote]

“用户应该是控制系统的人,而不是被系统支配的人”

这是 Theo Mandel “置于用户控制之下” 原则的核心。比如,当你在编辑文档时,不小心删除了大段文字,若没有 “撤销” 功能,之前的心血可能瞬间白费。又或者,当你下载文件时,看不到进度、无法暂停或取消,估计会焦虑吧,这种 “失控感” 会直接拉低产品好感度。

真正符合这一原则的设计,会时刻给用户 “掌控感”:点击按钮后,按钮会变色、震动或弹出提示,告知用户 “操作已被接收”;提供明确的 “撤销 / 重做” 选项,允许用户修正错误;支持自定义设置,比如调整字体大小、更改界面主题、设置常用功能快捷键等。

就像我们常用的办公软件,无论是 Word 的 Ctrl+Z 撤销,还是 Excel 的自定义快速访问工具栏,都在践行这一原则,让用户能按照自己的节奏和习惯使用产品。

减轻用户记忆负担:别让用户 “费脑子”

[!quote]

“人的记忆是有限的,好的设计不该让用户拼命记东西”

这是 “减轻用户记忆负担” 原则的关键。生活中,我们很难记住每一个 APP 的登录密码,所以 “记住密码”“短信验证码登录” 功能成了标配。

这一原则要求设计师将 “需要用户记忆的信息” 转化为 “界面上直观可见的提示”:在搜索框输入关键词时,自动补全可能的选项;使用大众熟悉的图标,比如用 “垃圾桶” 代表删除、用 “信封” 代表邮件;减少操作步骤,比如购物 APP 的 “一键下单”,避免让用户在多个页面间反复跳转。

保持界面的一致性:让用户 “不迷路”

[!quote]

“当用户在一个地方学会的操作,在另一个地方也能适用”

这是 “保持界面一致性” 原则的核心逻辑。

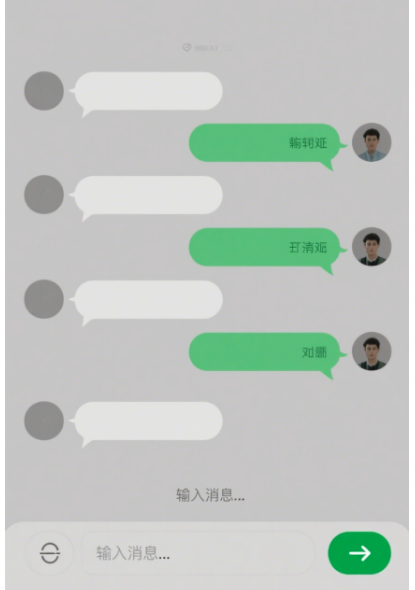

我女儿之所以会发短信,是因为短信的发送操作逻辑和微信的是一样的(当然,这个是微信向短信学习的,但是这也符合“减轻用户记忆原则”)。

如果你在微信里习惯了 “长按消息弹出菜单”,到了另一款社交软件,却需要 “双击消息” 才能触发相同功能;如果你在手机系统里用 “上滑关闭 APP”,到了某款应用内,却需要 “点击叉号” 关闭页面,这种 “割裂感” 会让用户频繁出错,甚至放弃使用产品。

符合一致性原则的设计,会在视觉和逻辑上保持统一:同一产品内,导航栏要么都在顶部,要么都在底部;相同功能的按钮,颜色、形状、位置要固定,比如 “确认” 按钮多为蓝色、放在右侧,“取消” 按钮多为灰色、放在左侧;遵循平台通用规范,比如电脑端 Ctrl+C 复制、Ctrl+V 粘贴,手机端点击返回键回到上一页。这种 “熟悉感” 能降低用户的学习成本,让用户快速适应产品,就像无论用哪款主流浏览器,“前进 / 后退” 按钮的位置和功能都基本一致,无需重新学习就能上手。

写在最后

Theo Mandel 的这三原则,看似简单,却精准击中了人机交互的核心 ——“以用户为中心”。对于设计师而言,它们不是死板的规则,而是检验设计是否 “好用” 的标尺;对于用户而言,这些原则背后的设计,藏着产品 “是否懂我” 的细节。当一款产品能让用户感受到 “掌控感”“轻松感”“熟悉感” 时,从 “难用” 到 “离不开” 的转变,也就水到渠成了。